深圳市建设科学技术委员会工作简讯第008期

来源:市建科委秘书处 发布时间:2021-05-05

第008期

工 作 简 讯

深圳市建设科学技术委员会秘书处

一、工作要闻

(一)市建科委组织召开国产化BIM图形平台科技成果论证会

为贯彻落实市政府办公厅《关于加快推进建筑信息模型(BIM)技术应用的实施意见(试行)》(深府办函〔2021〕103号),推进BIM技术自主知识产权软件创新应用,提升工程建设行业科技创新能力,2021年4月23日下午,市建设科学技术委员会(以下简称市建科委)组织召开专项论证会议,邀请刘先林院士、孙家广院士、周绪红院士、聂建国院士、孟建民院士、廖湘科院士、陈湘生院士、岳清瑞院士、庄惟敏院士、李清泉教授、陈宜言大师、侯兆新大师及顾明教授对云基智慧工程股份有限公司自主研发的国产化BIM图形平台科技成果进行技术论证,为该项目下一步研发应用提供技术参考。市住房建设局副局长、市建科委常务副主任委员薛峰,市交通运输局副局长贾丽巍出席会议。市住房建设局一级调研员、市建科委秘书长王宝玉主持会议。市住房建设局、交通运输局相关业务负责同志参加会议。

经过听取成果汇报、审阅相关资料及研究论证,专家组认为,云基智慧工程股份有限公司研发的国产化BIM图形平台基本解决了交通基础设施BIM图形技术“卡脖子”问题,成果总体达到国际先进水平。(信息来源:市建科委秘书处)

(二)市建科委赴深汕特别合作区住房建设和水务局调研

为推进工程建设行业科技创新,促进科技交流合作,2021年4月26日,市建科委副主任委员洪海灵率队赴深汕特别合作区住房建设和水务局调研并座谈,市建科委秘书处、市建筑产业化协会及市中集建筑设计院有限公司相关同志参加活动。

会上,深汕特别合作区住房建设和水务局简要介绍了本区域建设科技创新情况,并着重介绍了装配式建筑发展相关情况。

洪海灵副主任委员对该局在科技创新方面的做法表示肯定,并提出三点建议:一是建议深汕特别合作区继续发挥产业布局优势,在政府投资的公共建筑项目率先发展装配式建筑,在社会投资项目循序渐进推进装配式建筑;二是建议深入开展重点领域技术攻关,在学校、医院等建设工程项目试点应用模块化建筑等新型建造技术;三是建议该局加强与市建科委的交流合作,共同推动工程建设行业高质量发展。(信息来源:市建科委秘书处)

二、委员动态

(一)孟建民院士设计团队负责全过程设计咨询的全国首个智慧新能源公交机械立体车库正式投入使用

2022年3月1日,由中国工程院院士、深圳市建筑设计研究总院有限公司总建筑师、市建科委名誉主任委员孟建民设计团队负责全过程设计咨询的全国首个智慧新能源公交机械立体车库——深圳市南山中心区立体公交车库正式投入使用。该项目采用“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、智慧化运维”的装配式建造方式,建成后实现了新能源公交车立体存放、自动充电、智能调度、智慧运维等功能。(信息来源:“孟建民本原设计”公众号)

(二)陈湘生院士当选俄罗斯工程院外籍院士

2021年4月20日,在俄罗斯工程院(RAE)院士年会上,中国工程院院士、深圳大学土木与交通工程学院 院长、市建科委副主任委员陈湘生等25位华人专家当选俄罗斯工程院外籍院士。

据悉,这些新当选的院士由俄罗斯工程院中国中心于2021年统一推荐,俄罗斯工程院按照程序进行评选,这是历年来华人专家当选最多的一次。俄罗斯工程院院长古谢夫在贺信中表示,希望当选院士为中俄两国的持续发展开展创造性和富有成效的科学和技术合作。

俄罗斯工程院(RAE)是由俄罗斯科学院、科工部、国防部等部门联合于1990年成立的科学机构,它是俄罗斯三大跨行业科学机构之一。俄罗斯工程院是工程界不仅在俄罗斯,而且国内外也有强大资源的整合力。工程院发挥创新性思维,助力发展国家及社会经济的发展。RAE在平衡理论基础和实践发展方面发挥着积极作用,创造一个全新的可持续发展的经济技术环境。(信息来源:“深大未来地下城市研究院”公众号)

三、科技成果

(一)广东省科技进步一等奖:近运营地铁隧道结构-岩土性能演化机理与地下空间开发成套技术。

以深圳大学为第一完成单位,由中国工程院院士、深圳大学土木与交通工程学院 院长、市建科委副主任委员陈湘生领衔的科研团队完成项目“近运营地铁隧道结构-岩土性能演化机理与地下空间开发成套技术”,相关成果荣获2021年度广东省科技进步奖一等奖。

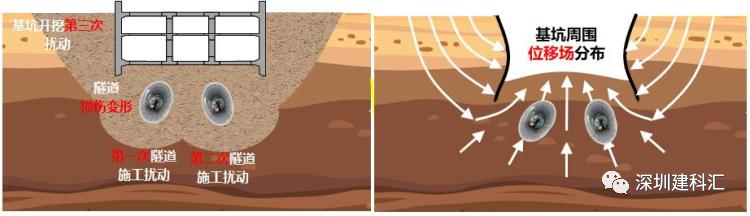

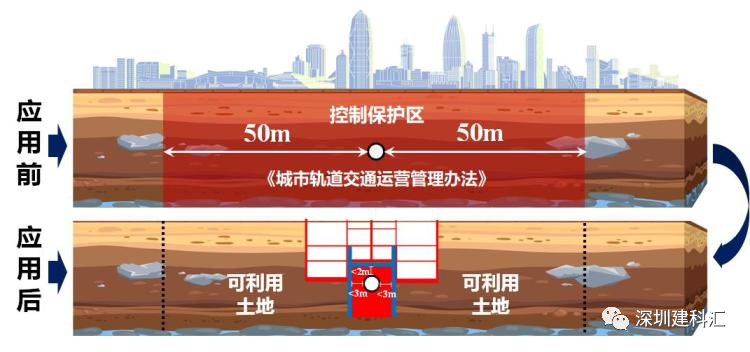

该项目围绕多次扰动下地层不同阶段变形模态、地铁运营隧道结构的力学演化特征、对应的施工动态控制技术模式等关键科学问题和技术难题,开展了系统性的研究。取得了“分次扰动下地层不同阶段变形模态、运营地铁隧道结构力学演化特征、对应的施工动态控制模式”重大理论突破,首创了近运营地铁隧道的地下空间综合施工成套技术,编制了行业标准/规范/导则6部、授权发明专利29项、发表学术论文126篇、出版专著4部,获省市级工法3项、软件著作权5项、詹天佑奖和鲁班奖5项。应用于深圳、广州等十个城市的地下空间开发,将运营隧道两侧安保区50m控制限值减小到3m以内,释放了大量的土地资源,产生经济效益逾80亿元,取得了重大的社会效益。

技术难题—控制保护区施工灾变模态

技术实施成效—实现了控制保护区土地的成片开发利用

(二)广东省技术发明奖一等奖:滨海重大基础设施可持续运维关键技术与应用。

以深圳大学为第一完成单位,由广州航海学院教授、市建科委委员邢锋领衔的科研团队完成项目“滨海重大基础设施可持续运维关键技术与应用”,相关成果荣获2021年度广东省技术发明奖一等奖。

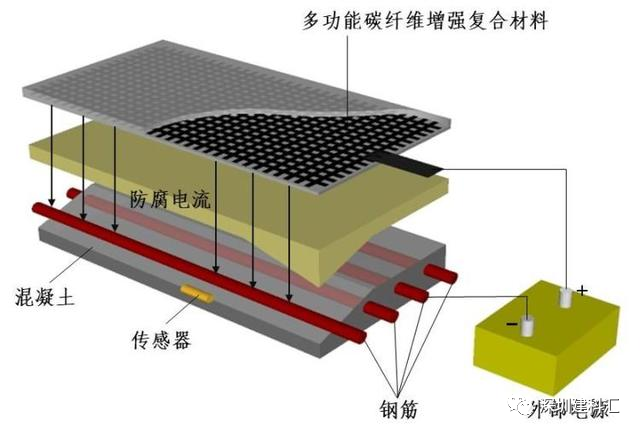

该项目面向国家基础设施大规模建造与维护的重大需求,通过科研和工程应用单位联合攻关,在滨海重大基础设施耐久性保障技术、评估技术和回收技术等三个方面取得重大突破。发明了滨海混凝土耐久性复合干预技术ICCP-SS,通过体系创新为滨海基础设施可持续运维提供新方法;形成了滨海混凝土劣化性态综合评估技术,为科学合理地应用耐久性保障方案提供可量化的决策依据;发明了碳纤维常温常压水相环境无损回收技术,为实现碳纤维废弃物的绿色回收提供新途径。代表性知识产权包括中国发明专利9项,美国发明专利1项。成果应用于广东省重要基础设施工程,有力推动了我国混凝土耐久性的学科发展和可持续设计建造。

滨海混凝土耐久性复合干预技术ICCP-SS

四、专家建言

(一)丁烈云(中国工程院院士、华中科技大学土木与水利学院 教授、市建科委名誉主任委员):

数字经济让人民生活更美好,建筑智能终端是继手机和汽车智能终端后下一个改变人们日常生活的智能终端。建筑智能终端指的是嵌入了计算、信息设备和多模态的传感装置的智能化建筑空间,能够为人们提供高效、健康、绿色、安全的建筑环境,并通过计算机系统服务支持用户在建筑空间内的各类活动。(信息来源:荆楚网,丁烈云院士在“2022年武汉科技成果转化首场对接活动·数字经济专场”上的主题演讲《建筑智能终端-智能健康屋》)

(二)肖绪文(中国工程院院士、中国建筑股份有限公司首席专家、市建科委名誉主任委员):

绿色施工的研究开始较早,在本世纪初,建筑行业就提出了绿色施工的理念和要求。目前,绿色施工在国内已经全面兴起,而且逐渐向“装配化”“机械化”“智能化”“精益化”发展,这也是未来发展的方向。

绿色施工可以把大量的现场施工环节,移植到工厂里边进行工业化生产,生产出的大件再到现场去实现机械化装配,所以,绿色施工显然是实现装配化的一个重要途径;所谓机械化,就是可以代替人来作业,能改善作业条件,减轻劳动强度;智能化就是用数字化设计、机器人施工完成一些劳动强度高、作业环境危险的工艺或者工序。

随着人们生活水平的提高,对工程质量的要求越来越高,做出来的工程要符合使用者的要求,让使用者感到满意。这样就会对施工、对建造本身就提出了更高的要求,那么,绿色施工就一定要有精益化这样的要求和发展方向。(信息来源:新华网,肖绪文院士在雄安新区举行的“雄安创业会客厅”沙龙活动中接受新华网和中国雄安官网联合采访)

(三)周绪红(中国工程院院士、重庆大学土木工程学院教授、市建科委名 誉主任委员):

发展装配式钢结构建筑,既是绿色发展的要求,也是建筑发展过程中的必然趋势。要做好装配式建筑的推广应用,我觉得应该政企共同发力。作为政府,主要是提供机会、创造条件、做好服务,制定鼓励装配式建筑发展的相关政策,促进装配式建筑市场的健康发展。作为行业,应该更加积极主动,参与到装配式钢结构建筑的创新发展中去,在产品创新、工艺创新、技术创新、管理创新等方面发挥更大的作用。(信息来源:新华网,周绪红院士在雄安新区举行的“雄安创业会客厅”沙龙活动中接受新华网和中国雄安官网联合采访)

(四)郭仁忠(中国工程院院士、深圳大学智慧城市研究院院长、深圳市建科委名誉主任委员):

智慧城市基础设施与智能网联汽车需要从理论、技术、工程、应用、政策、标准等多个维度去推进。不可能把所有基础设施规划好、建设好,然后再来做场景的应用,应该是基础设施和相关应用场景协同发展、相互成就。同时,应该研究一些痛点问题,比如城市路面拥堵的难题,借助智慧城市基础设施与智能网联汽车契机,找到一剂良方。(新华网,郭仁忠院士在“以应用场景为驱动,建设以人为中心的双智城市”专家研讨会上的发言)